这几天,小编的朋友圈被一片红红绿绿的视频、图片刷屏了,它就是当下的热点话题:热成像人体测温。细心的小编还发现,其中有些画面上显示着31.3℃、27℃等温度值,和人体体温相差甚远,那么,体温显示35℃以下的热成像人体测温是否能用呢?

先来看,热成像如何实现人体测温?

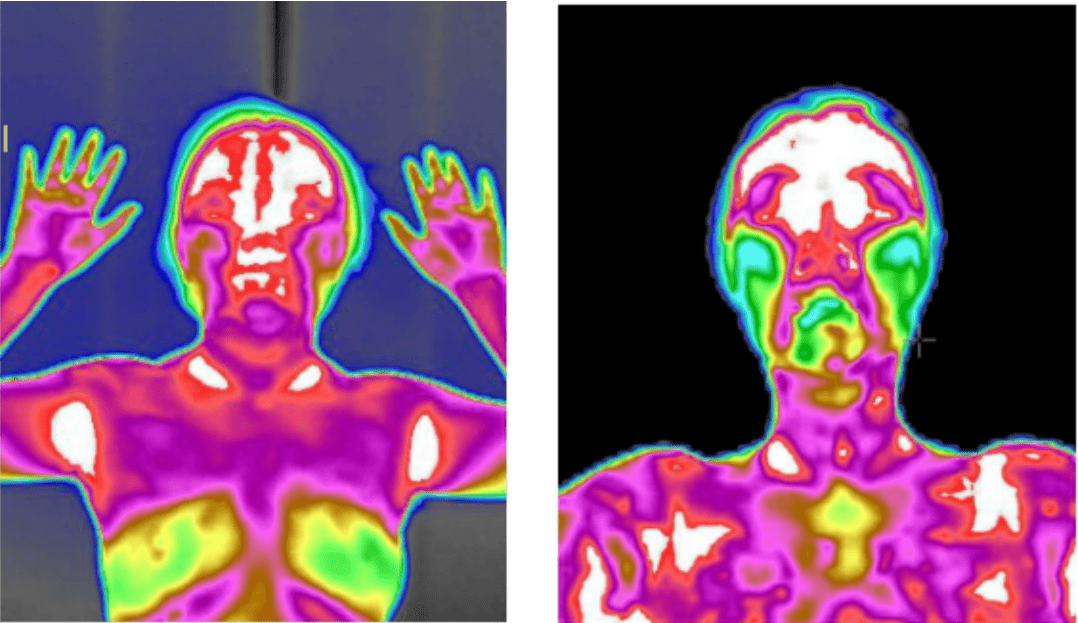

和目前业界常用的方法(额温计等)一样,热成像也是通过检测人体表面(额头)的热辐射进行测温。

对于人体而言,体内温度相对是恒定的,而体表温度受环境温度影响通常在31~34℃,相较体内温度要低很多。但实际使用人体测温产品的检查人员经常发现测得的数值更接近体温,原因在于大家对37℃这个数字的印象根深蒂固,所以,业界普遍的做法是在产品设计时已经将测得的体表温度通过测温补偿算法调整至更方便理解的人体体内温度。

任何温度高于绝对零度(-273.15℃)的物体都在不停地发射红外辐射(热辐射)。红外辐射是一种电磁波,波长范围为在0.7um~1000um,人眼看不见,且不同温度对外辐射的波长不一样。吸收红外辐射后,热敏感材料(探测器)温度会升高,热成像设备进而根据相应的温升情况进行计算得到对应的温度信息。

热成像如何实现人体测温?

通过热成像测温(一般业内以测人脸额头温度为主,原因是如果人体发烧,大脑最先受到影响,当体温升高或降低,人体也首先由大脑开始调节温度,额头表面温度也能快速得到反映),一般情况下超过正常体温就有发烧的可能性(测温结果也会随着被测人员流汗或者风吹出现波动)。热成像人体测温主要是做体温初步筛查,是指通过热成像设备(非接触式方式)初步对人体表面温度进行检测,快速找出温度异常的个体,发现温度异常目标之后,再进行专业医学体温测量。举例来说:100个人通过热像仪筛查,发现几个温度有异常的目标,可以快速筛选,再用专业手段测量确认,有效降低检测工作量,提升效率(如果这100人都通过医疗级额温计等手段检测,需要耗费大量的时间,不利于人员快速通过,且近距离有接触感染风险)。

因此,相较专业医疗级测温手段,热成像人体测温的优点是非接触式测温,安全无感,快速高效。

那么,影响热成像人体测温测温精度的因素有哪些呢?

环境的影响:前面提到人体体表温度容易受到环境的影响(日晒、风吹、运动等),这就好比冬天我们在室外觉得冷,是因为人体体表温度受环境影响降低了,所以会觉得冷。所以,热成像人体测温一般建议在室内相对稳定的环境下使用。

而环境中出现的水杯、热水袋也很容易成为人体测温的干扰源,所以目前业界部分专业厂家的做法是融入人脸检测技术,检测人脸,并只对人脸测温,这样就可以规避大量的水杯、热水袋等误报,更适合大范围快速初筛。

距离的影响:一般热成像设备会推荐一个理想的测温距离,原因是如果距离过远,则会出现测温数值偏低,就好像冬天烤火,人离火炉越远就越感受不到热风一样。

就产品而言,影响热成像测温精度的主要因素有:探测器、制造标定工艺、测温算法。

热成像探测器的选择:一般按探测器的封装形式不同有金属封装、陶瓷封装、晶元封装等选择,这里有一点值得注意:由于金属封装探测器上的TEC温控模块功耗高,在不同环温下功率不一致,整机温升差异较大,就会导致测温补偿算法很难给予精确的补偿,导致热成像设备测温稳定性和一致性会比较差。所以,一般用于非测温观测型热成像产品,业界普遍不会采用金属封装探测器来做测温产品。

制造标定工艺的影响:一般各家做法不一样,核心还是要看厂家在生产制造上的投入,业内采用的是先进的恒温无尘自动化制造工艺,从而来提升产品的稳定性和一致性。

然后是测温补偿算法:前面提到测温补偿算法调整测温值至更方便理解的人体体内温度,所以,测温补偿算法的精准度就非常重要了,这就要求有大量的人体测温实战数据积累,并结合大数据分析,得出测温补偿规律,所以数据越多越复杂,得出的补偿算法就越准。

以上两点也就解释了刚开始我们探讨的那个问题,画面中显示温度偏低的真相是:实际测温距离与推荐设置的测温距离偏差较大(画面中人员离人体测温设备较远),人员刚从室外进入室内(体表温度已经受影响),而不是设备没测准。所以,这里也提醒大家,在使用热成像人体测温的时候,建议在相对稳定的室内环境,并参考厂家推荐的安装距离测温。

而且翻阅近期各厂家的推广视频,也都有出现类似情况,因此,大家不用过于怀疑和担心。

小编再来谈谈测温精度

前面有提到测温精度,那么,热成像人体测温精度可以达到多少?

目前业界普遍的热成像人体测温精度有±0.3℃和±0.5℃,用户可根据对精度的不同要求进行选择。

两者的差别在于是否有黑体校准。黑体是一个校准设备,可以设置温度值,是标准的温度源,热成像设备以黑体的温度为准进行实时校准;黑体布设在热像仪对面,保证黑体正面出现在热像仪画面中,保证测温精度在较高的水准上面(±0.3℃精度),黑体只需供电即可,无需联网。黑体可以达到±0.1℃精度,但成品热成像仪业内目前都还达不到这个精度,在购买时要仔细分辨,避免被误导。

那么不带黑体校准是如何实现±0.5℃精度的呢?前面有提到,影响设备测温精度的内在因素有探测器、生产工艺、测温算法,这就要求厂家在这些方面都有比较深入的研究,目前业界也有多家专业热成像厂商通过多年的技术积累突破了±0.5℃精度无黑体的人体测温技术。

这就又来了一个近期讨论的热点问题:±0.5℃精度在人体测温应用中能否达到要求?

如下是在中国计量科学研究院2月4日发布的文件,文件中提到针对专业医疗级红外额温计误差在±0.5℃以内的认为体温的统计估计值准确,因此,定位于非专业医疗级测量手段、对人员进行快速初步筛查的热成像人体测温,完全可以满足体温初筛的要求。从各专业厂家(海康威视、高德红外等)推广的方案和目前市场上的项目反馈来看,±0.5℃精度是完全可以达到人体体温初步筛查要求的。